Почта на Пинщине

В конце 80-х — начале 90-х годов XVIII в. жители Пинского уезда испытывали большие неудобства с отправлением почты даже в близлежащие города и местечки, не говоря уже о далеких селениях. Эти неудобства были вызваны тем, что на Пинщине было мало почтовых дорог и почтовых станций. Объяснялось это, прежде всего, природными условиями края: лесистость, многочисленные реки, большая заболоченность не способствовали строительству почтовых путей.

В конце 80-х — начале 90-х годов XVIII в. жители Пинского уезда испытывали большие неудобства с отправлением почты даже в близлежащие города и местечки, не говоря уже о далеких селениях. Эти неудобства были вызваны тем, что на Пинщине было мало почтовых дорог и почтовых станций. Объяснялось это, прежде всего, природными условиями края: лесистость, многочисленные реки, большая заболоченность не способствовали строительству почтовых путей.

Известный киевский журналист середины XIX в. Ф. Самохин в газете “Киевлянин” в статье “Почтовая дорога через Полесье” (№ 37, 1869 г.) писал по этому поводу: “…На огромном пространстве (Полесья) нет почтовых дорог и тяжело тому населению, которое живет на этом пространстве. Для удовлетворения самой насущной потребности его в быту — для взноса денег в казначейство, для передачи письма на почту или бумаги в присутственное место необходимо проехать более ста верст по самым убийственным дорогам, затратить на это 5-6 дней времени и несколько рублей денег. Но не каждый в состоянии так распоряжаться своим временем и трудовой копейкой, а вследствие этого, большинство ограничивает до возможного предела свои нужды, от чего происходит застой в экономическом и умственном развитии населения… Почтовая дорога для глубинного Полесья — такая же насущная потребность, как железная дорога в промышленной и многолюдной местности, она в Полесье произведет такое же влияние на экономическое развитие его, какое произведет железная дорога на те места, где были одни шоссейные и почтовые дороги. Да, наконец, говорить в наше время о пользе почтовых сообщений и право же как-то даже совестно…” И далее: “…отсутствие почт ложится тяжелым гнетом на экономические интересы Полесья”.

Чтобы отправить письмо из Пинска в Столин, расстояние до которого составляло 15 миль (1 миля — 7,798 км), надо было послать его через почтовую станцию в Гродно, а это более 60 миль только в одну сторону. Сообщение шло долго, окружным путем, теряло свою актуальность. Другие же почтовые станции находились еще дальше — в Вильно и Ровно. Поэтому жители уезда обратились в местный cеймик с просьбой об усовершенствовании почтовой службы на Пинщине.

Архивные документы свидетельствуют, что 28 марта 1791 г. Гражданско-военная и Порядковая комиссии Пинского уезда приняли постановление, в один из пунктов которого и вошла жалоба жителей на работу почты, которая сдерживает общение людей — купцов, торговцев, родственников, служивых и т. д.

Комиссия направила акт с постановлением послам Пинского уезда в варшавском Сейме, чтобы они обратились к директору почт с просьбой об изменении движения почт в Пинском уезде. Постановление комиссии было подписано.

В то время послами в четырехлетнем Сейме были королевский камергер (шамбелан), оружейник (мечник) Матеуш Бутримович и подстолий, городской писарь Павел Ширма. Выполняя перед согражданами обязательства, возложенные на них в уездном сеймике, послы составили в Варшаве посольское предложение о реорганизации почты на Пинщине, которое вручили великому писарю ВКЛ Дзедушицкому, генералу почт края 28 апреля 1792 г. В нем шла речь об урегулировании движения почт от Варшавы до Пинска, от Пинска до Столина. Послы предлагали для улучшения почтовой связи в будущем продлить почтовые тракты от Столина до Ровно, от Пинска до Слонима. Проект предусматривал также улучшение уже существующей на Пинщине почты. Особое внимание было уделено строительству новых почтовых трактов и станций. Чтобы связать Пинск с Варшавой, авторами проекта был разработан почтовый тракт Пинск — Брест-Литовск — Варшава с указанием расположения почтовых станций (предположительно, на расстоянии 3-4 миль). Между Брест-Литовском и Пинском намечалось построить пять почтовых станций: в Булко, Кобрине, Антополе, Дрогичине, Янове и Дубое. Дальше почтовая дорога должна была следовать от Пинска до Столина с почтовыми станциями в Лапатине и Вавичах. От Столина до Ровно предполагалось соорудить пять станций: в Домбровице, Немовичах, Бережно, Людвиполе и Кожицах. На почтовом тракте Пинск — Слоним намечалось строительство трех станционных домов: в Логишине, Телеханах, Борках.

Посольский проект предполагал учредить на всех этих станциях должность почтмейстера и его заместителя, обязательно с принятием присяги особенно на тех станциях, которые были расположены в селениях, имеющих панские дворы. Случалось, что какой-нибудь ясновельможный пан, владелец деревни, приезжал на почту и ради интереса велел ломать сургучные печати, читать письма, а после прочтения иные задерживать. Чтобы такого не случалось, проект предусматривал ответственность работника почтовой станции за вверенные ему послания.

Воплотить в жизнь этот интересный и нужный для пинской почты проект не удалось. Он так и остался только проектом, ныне пылящемся в архиве. Причиной тому стал последний раздел Польши.

Когда же на Пинщине была открыта первая почтовая станция, неизвестно. Возможно, в начале XVIII в., возможно, раньше. Известно, что в 1734 г. дворяне Брестского воеводства на реляцийном сеймике вынесли постановление о почте: “…Деятельность почты воеводства нашего, чтобы не прекращалась. Силой принятых ранее уставов, чтобы отчисления на содержания почты с налога чапового шеленжневого (налог с продажи алкогольных напитков) от плательщиков ежегодно доходили, об обязанности этой напоминаем”.

По данным “Почтово-телеграфного журнала” за 1882 г., почтовая станция в Пинске была преобразована в пинскую уездную почтовую контору 1 января 1830 г. Она относилась ко второму классу.

Когда же на пинской почтовой станции впервые начал применяться штемпель для клеймения исходящей корреспонденции, на сегодняшний день не установлено. Писем того времени в коллекциях белорусских филателистов нет. Однако имеются письма более поздних лет. Поэтому известно, что в 1844 г. уездная пинская почтовая контора для клеймения исходящей корреспонденции применяла однострочный штемпель только с названием города — “ПИНСКЪ”. Такой штемпель присутствует на письме, отправленном из Пинского земского суда в Речицкий земский суд. Рядом со штемпелем от руки поставлена дата отправки письма — “iюня 13 1844 г.” и поставлен номер казенного письма — “№ 1”. Следует отметить, что в 90-е годы XIX в. ни даты, ни номера письма рядом со штемпелем не ставилось. О том, что судебное письмо было не частным, а казенным, говорит наличие сургучной печати, которой оно было закрыто. На печати просматриваются буквы “С. З. ” (суд земский) и герб Пинска — лук с натянутой тетевой и стрелой (рис. 1).

Уже в 1845 г. на пинской почте появился новый штемпель. Он имел дату отправки корреспонденции (рис. 2). Штемпель был двустрочным — “ПИНСКЪ / июня 5 1845”. Но, видимо, пользоваться таким наборным штемпелем было не очень удобно, поэтому (возможно, по другим причинам) еще в 1853 г. дата отправки письма на штемпеле ставилась от руки. Штемпель 1853 г. существенно отличался от штемпеля 40-х годов, т. к. в нем появилось слово “отпра” (…влено) (рис. 3). Возможно, пинская уездная контора в 50-е годы XIX в. использовала и другие штемпеля клеймения, но они пока неизвестны филателистам.

По статистическим данным, с 1855 по 1865 гг. в Пинске получено 306853 простых, страховых и заказных письма, отправлено — 339650. В 1857 г. в России была выпущена первая почтовая марка. Домарочные штемпеля клеймения не годились для гашения марок на корреспонденции. Одно время марки гасились простым крестообразным росчерком пера, что было не очень удобно.

На основании приказа Главного управления почт от 26 февраля 1858 г. № 138 было введено гашение марок особыми штемпелями на месте подачи корреспонденции. Они были впоследствии названы “точечными”, т. к. их рисунок (круг, квадрат, треугольник) состоял из точек. Внутри такого штемпеля был расположен номер, присвоенный той или иной конторе. Круглые штемпеля использовались губернскими почтовыми конторами, квадратные — уездными (номера от 1 до 612). Уездный город Пинск и его почтовая контора получили номер “252” (рис. 4). Точечные штемпеля, как видим, были анонимными: они не несли на себе никакой информации, ни названия пункта отправления корреспонденции, ни даты отправления, что крайне отрицательно сказывалось на работе почты.

Уже в 60-е — 70-е годы в употребление был введен новый штемпель для гашения марок на корреспонденции. На нем значилось только наименование города — “ПИНСКЪ”, название месяца в календаре этого штемпеля было буквенным — “12 /авг / 1883”. Штемпель был украшен небольшим орнаментом (рис. 5). Эти штемпеля имели ряд недостатков и были заменены более усовершенствованными, с указанием принадлежности к почтовой конторе (рис. 6).

На рис. 7 показана телеграмма, которая была принята пинским телеграфом из минской канцелярии епископа 22 января 1882 г. В ней сообщалось, что крестьянину Хайко из деревни Дубой, что под Пинском, “венчаться можно”. А так как рассыльного для доставки телеграммы на пинском телеграфе не было, телеграмма с радостной вестью для крестьянина была выслана простым письмом.

В 1886 г. в России была проведена почтовая реформа, объединившая почту и телеграф. Это отразилось и на почтовых штемпелях. Если раньше штемпель нес такую информацию: “ПИНСКЪ ПОЧТ. КОНТОРА МИНСК. ГУБ”, то новый штемпель имел следующий текст: “ПИНСКЪ МИНСК. Г. ПОЧТ. ТЕЛ. КОНТ.”. Такие штемпеля были в употреблении до к. XIX в. (рис. 8).

Пинская почтово-телеграфная контора была открыта 1 января 1887 г. В ее сотав входили почтово-телеграфные отделения: Логишинское, Столинское, Телеханское, Поречское, почтовые отделения: Морочанское, Плотницкое, Погост-Загорское и Юхновичское. Самые простые почтовые операции (прием простых и заказных писем) проводились в Теребежовском и Хотыничском волостных правлениях.

В начале XX в. в употребление были введены два типа совершенно новых по оформлению и рисунку почтовых штемпеля. Первый, как и в XIX в., имел вид одинарной окружности с тем же текстом, но с измененным написанием календаря: “”. Штемпеля отличались цифровыми индексами и были в употреблении приблизительно до 1910 г. (рис. 9).

Второй тип представлял собой две окружности с надписанными между ними названиями населенного пункта и губернии: “ПИНСКЪ МИН.” или “ПИНСКЪ МИНСК.”. Календарь в рисунке этих штемпелей был помещен между двумя горизонтальными линиями в меньшей окружности (так называемый “мостик”) (рис. 10). Штемпеля отличались написанием обозначения месяца — арабскими или римскими цифрами, а также цифровыми и буквенными индексами (рис. 11). Эти штемпеля были в употреблении на пинской почте вплоть до 1921 г.В начале XX в. пинская почта стала применять ярлык для обозначения заказных писем (рис. 12).

В реестре описи имущества пинской почтовой станции, составленном в конце 60-х годов XIX в., было пять экипажей, пять саней, десять суконных армяков, пять кожухов, столько же пар рукавиц, две форменные фуражки с кокардами, четыре кнута, три переносных фонаря, четыре кожаных меха для корреспонденции, столько же сумок и медный почтовый знак смотрителя. Ямщиков на пинской почтовой станции было пять, за ними было закреплено 11 лошадей. Присматривал за всем хозяйством станционный смотритель.

В “Трудах Минского губернского статистического комитета” за 1870 г. сказано, что “относительно сухопутного сообщения в Пинском уезде сказать хорошего мало”. Почтовых дорог было только две — из Пинска в Ровно и отрезок Московско-Варшавского шоссе. На ровенской дороге находилось всего пять почтовых станций, не считая Пинской. На почтовой дороге от Пинска до Московско-Варшавского шоссе было четыре почтовых станции.

В конце 30-х — н. 40-х годов по пинскому почтовому тракту в Слуцком уезде от Синявки до Пинска было две почтовые станции — в Будах и Качайке.До 70-х годов XIX в., когда еще не была построена железнодорожная линия Негорелое — Барановичи и Барановичи — Лунинец — Пинск (1884 г.), почта из Минска до Пинска перевозилась гужевым транспортом по маршруту от Минска до Городеи (92 версты), от Городеи до Клецка (31), далее — почтовые станции в Синявке (16,5), Будах (16,5), Качайке (13,5), Хотыничах (14), Бобрине (18,5), Лыщине (16), Иванисовке (16), Пинске (20).

Во второй половине XIX в. на Пинщине по грунтовой дороге открылся почтовый тракт № 4 Пинск — Телеханы. Он проходил через почтовую станцию в Логищине, обслуживался 14 лошадьми. За провоз почтовой корреспонденции (одного письма) и эстафеты (срочного письма) взымалась прогонная плата в размере 3 коп. За проезд одного пассажира в почтовом экипаже взымалось столько же. В зависимости от состояния почтовой дороги плата иногда достигала 5 коп.

На протяжении 1905-1913 гг. ежедневно в Пинск из Минска в 13.00 отправлялась простая и заказная корреспонденция с пассажирским поездом. Доставка почты из Минска в Пинск по Московско-Брестской железной дороге осуществлялась следующим образом: от почтовой конторы в Минске до станции “Минск” по “мягкому” пути гужевым транспортом, затем в почтовом вагоне от ст. “Минск” до ст. “Барановичи” Московско-Брестской железной дороги, затем почтовый вагон перегоняли на ст. “Барановичи” Вильно-Ровенской железной дороги и направляли на линию Лунинец — Пинск. От ст. “Пинск” до городской почтовой конторы почту перевозили гужевым транспортом. Вся операция занимала один день.

К 1901 г. в Пинске работало всего лишь одно почтовое отделение, которое находилось в центральной части города, далеко от вокзала. К тому времени вокруг вокзала и железнодорожных мастерских вырос густонаселенный район. Удаленность почты от этого района создавала большие неудобства жителям. Поэтому в феврале 1901 г. было подано прошение в Минский почтовый округ об открытии второго почтового отделения на вокзале станции “Пинск”. Прошение пинчан пролежало в Главном управлении почт и телеграфов четыре с половиной года безо всякого движения.

И только в августе 1905 г. был получен ответ, в котором сообщалось, что “…ходатайство об открытии почтового отделения на ст. Пинск Полесских ж. д. по недостатку средств не может быть удовлетворено”.

В сентябре 1914 г. жители привокзального района Пинска вновь послали прошение. И только ввиду военных действий, концентрации в Пинске войск со своими полевыми почтами, госпиталей, беженцев и т. д. почтовое отделение на вокзале было открыто. На протяжении 1901-1915 гг. почту в Пинске возил от почтовой конторы до вокзала один возчик Лейзер Дятловицкий. Он занимался также выемкой корреспонденции из почтовых ящиков, которых в то время в Пинске было всего несколько. Пинская почта ежегодно заключала с Л. Дятловицким доpговор о возке почт, выплачивая ему определенную сумму. Раз в неделю он возил почту по маршруту Пинск — Городище — Парохонск. Туда же в назначенный день недели привозил почту из Лунинца для обмена возчик Мойше Дятловицкий, брат пинчанина.

В августе 1914 г. началась Первая мировая война. В России сразу же была учреждена военная цензура. Почтовым учреждениям ряда губерний было дано указание ввести новый вид гашения знаков почтовой оплаты — так называемое “немое” гашение, при котором на оттиске штемпеля не указывалась ни дата, ни наименование пункта отправления корреспонденции. Цель нововведения — засекретить наименование пункта и дату отправления корреспонденции из стратегически важных районов страны. Считалось, что данные календарного штемпеля в сочетании с текстом письма могут привести к утечке секретной информации, что, используя “немое” гашение, удастся сохранить “тайну” адресата и его связь с военными событиями. Календарньй штемпель в ряде губерний России прекратил свое существование. Сегодня известно, что в 36 губерниях, входящих в 6 военных округов, применялись “немые” штемпеля. Минская губерния входила в Виленский военный округ. Календарные штемпеля были заменены на штемпеля самой различной конфигурации и рисунка — квадраты, ряды треугольников, концентрические окружности, кресты, точки, вертикальные и горизонтальные линии и т. д. Рисунки этих “немых” штемпелей не были предложены Управлениями почтовых округов, они были “изобретены” на местах. Большой роли в сохранении военных тайн в годы войны эти штемпеля не сыграли, но свой вклад в историю российской почты внесли. Пинская уездная почтовая контора применяла одно время “немой” штемпель, имеющий вид круга, состоящего из горизонтальных линий (рис. 13). Употребление “немых” штемпелей строго не соблюдалось, применялись они лишь короткое время.

В ходе исторических событий в Пинске неоднократно менялась власть — войска германского кайзера, легионеры Пилсудского, большевики, петлюровцы. Все приходили со своей почтой, кто с гражданской, кто с военно-полевой. В моей коллекции филателистических материалов есть несколько открыток с видами Пинска, отправленных немецкими солдатами в Германию в период оккупации города с сентября 1915 по январь 1919 г. На этих почтовых отправлениях поставлены штемпеля немецких полевых почт воинских частей, дислоцированных в Пинске.

Есть открытка с видом Пинска 10-х годов XX в., высланная в Берлин. На ней поставлен штемпель — “Feldpostexped / d.Garde-Kav.-Div 19.11.16” (“Полевая почтовая экспедиция/гвардейской кав. дивизии. 19.11.16”) (рис.14).

Рядом стоит “штемпель для писем”, который уточняет адрес отправителя: “3 батальон 332 гвард. кавал. див.” Таким образом, по почтовому штемпелю мы узнаем даже наименование воинской части, расквартированной в Пинске в 1916 г. Вторая открытка имеет штемпель “K. D. Feldpost” (“Германская императорская полевая почта”) (рис. 15). Письмо отправлено в мае 1917 г. из 270-го полка III батальона 11-го армейского корпуса. На третьей открытке с видом разрушенного пинского вокзала поставлен штемпель “Deutsche Feldpost” (“Германская полевая почта”) (рис. 16). Это письмо было отправлено из 156-го артиллерийского батальона в июне 1918 г. Известны и другие штемпеля немецких полевых почт, обосновавшихся в Пинске в годы Первой мировой войны.

Есть у пинской почты и малоисследованная страница — работа в составе Киевского почтового округа. После провозглашения Украинской Народной Республики (УНР) южные районы Белоруссии (вдоль Припяти) короткий период были под ее управлением. В этих районах действовала украинская почтовая администрация. Сохранился циркуляр начальника Екатеринославского почтово-телеграфного округа № 20548/52 от 28 июня 1918 г. о включении в состав тогдашней Украинской державы ряда уездов сопредельных территорий с украинским населением. В циркуляре говорится: “…Временно эти уезды подчиняются наокрам (начальникам округа) в следующем порядке: …Речицкий, Пинский, Мозырский и Гомельский — киевскому наокру”. Какие-либо специальные почтовые отделения на этих территориях украинскими властями не открывались. ![]() Просто все местные почтово-телеграфные конторы и почтовые отделения стали получать циркуляры Управления Киевского почтовою округа и руководствоваться ими в своей работе. Киевским начальством не делалось каких-либо различий между почтовыми учреждениями, например, Киевской или Минской губернии, т. е. все получали одинаковые циркуляры. Поэтому в архивах не существует документов о “белорусских почтовых отделениях”, специально открытых Киевским почтовым округом. На территории присоединенных уездов имели хождение почтовые марки УНР и бывшей царской России с надпечаткой украинского трезубца. Корреспонденция из Пинска, оплаченная этими марками, в филателистических коллекциях встречается очень редко.

Просто все местные почтово-телеграфные конторы и почтовые отделения стали получать циркуляры Управления Киевского почтовою округа и руководствоваться ими в своей работе. Киевским начальством не делалось каких-либо различий между почтовыми учреждениями, например, Киевской или Минской губернии, т. е. все получали одинаковые циркуляры. Поэтому в архивах не существует документов о “белорусских почтовых отделениях”, специально открытых Киевским почтовым округом. На территории присоединенных уездов имели хождение почтовые марки УНР и бывшей царской России с надпечаткой украинского трезубца. Корреспонденция из Пинска, оплаченная этими марками, в филателистических коллекциях встречается очень редко.

По Рижскому мирному договору 1921 г. территория Западной Балоруссии, включая город Пинск, отошла к Польше. Пинск на короткое время стал столицей Полесского воеводства, образованного 1 марта 1921 г. Пинская почта в период с 1921 по 1939 гг. административно подчинялась дирекции почтово-телеграфного округа в Вильно. На территории города имелось всего три почтовых отделения: районный (поветовый) почтово-телеграфный узел связи (Urzad poczto-telegraficrny) 2-го класса “Пинск-1”, почтовое телеграфное агентство на железнодорожном вокзале “Пинск-2”, открытое в 1936 г., и почтово-телеграфное агентство “Пинск-3” в воинских казармах. До 1937 г. пинская почта располагалась в старом здании, мало приспособленном к тогдашним условиям работы почты. Поэтому Министерством почт и телеграфов и городскими властями были выделены деньги на строительство нового здания почты в центре города, отвечающего всем техническим условиям того времени. В короткие сроки здание было построено по последнему слову техники и архитектуры тех лет.

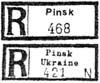

Таких зданий для почты в Западной Белоруссии было построено всего два. Пинская почта и сегодня располагается в этом здании. В период 1921-1939 гг. в Пинском повете имелось всего около 20 почтовых агентств разных классов. Вплоть до 1938 г. все городские почтовые отделения связи использовали для гашения корреспонденции одинаковые штемпеля, отличающиеся только индексами (рис. 17), с надписью “PINSK”. В 1938 г. в обращение были введены штемпеля с надписью “PINSK-1” (“ПИНСК-1”) (рис. 18) только для районного отделения связи, а в 1939 г. повсеместно в Польше вошли в употребление совершенно новые почтовые календарные штемпеля, отличающиеся от старых и рисунком, и размером (рис. 19). Для обозначения заказных писем пинская почта использовала специальный штемпель с буквой “R” и названием города (рис. 20). Для обработки корреспонденции в телеграфном отделе использовался календарный штемпель с надписью “PINSK / TELEF. — TELEGR.” (“ПИНСК / ТЕЛЕФ. — ТЕЛЕГР.”) (рис. 21).

В конце 30-х годов польская почта провела несколько специальных гашений корреспонденции оригинальными штемпелями. В период 1936-1939 гг. в Пинске проводилась ежегодная Полесская ярмарка. Это событие почта Пинска отмечала специальным гашением. На рис. 22 показан специальный штемпель, применявшийся во время проведения 2-ой Полесской ярмарки в 1937 г. Почти в течение трех лет (1937-1939 гг.) пинская почта использовала так называемый пропагандистский штемпель без календарной даты с текстом: “Zwiedzajcie Polesie!” (“Посещайте Полесье!”) (рис. 23).

![]() После событий 17 сентября 1939 г. Западная Белоруссия вошла в состав БCCP. Пинская почта, как и все подобные учреждения Западной Белоруссии, испытывала некоторые трудности в работе — отсутствовали советские почтовые марки и штемпеля, бланки и квитанции. Служащие почты не имели опыта работы в советских учреждениях подобного типа, поэтому во всех крупных городах Западной Белоруссии для работников связи были организованы кратковременные курсы по ознакомлению с методами и условиями работы на предприятиях связи СССР. В Пинске курсы посещали более 30 человек. Как сообщала газета “Советская Белоруссия”, в конце октября 1939 г. было создано восемь крупных управлений почт и телеграфа при временных управлениях городов, в том числе и в Пинске. В беседе с корреспондентом “БелТА” (“СБ” № 234 от 10.10.1939) тогдашний заместитель уполномоченного Наркомата связи по БССР Н. Д. Ездаков сказал: “…На освобожденных территориях почта работает повсеместно без перебоев, некоторые затруднения в работе почты были вызваны отсутствием на местах советских знаков почтовой оплаты, советских календарных штемпелей и советских квитанционных книжек. Но Наркомат связи БССР направил в Западную Белоруссию на один миллион рублей советских почтовых марок, 600 тысяч маркированных конвертов, 1 миллион почтовых карточек и около 500 тысяч бланков телеграмм”. Вся эта продукция была разослана на почты крупных городов. В Пинске первые советские почтовые марки в почтовых окошках появились 25 октября 1939 г. Однако направленной в Западную Белоруссию почтовой продукции не хватало. Поэтому повсеместно почтовые предприятия использовали польские почтовые марки для оплаты высылаемой корреспонденции, польские почтовые карточки и штемпеля. В истории почты Западной Белоруссии и отечественной филателии период к. 1939 — н. 1940 г. характерен так называемой смешанной франкировкой корреспонденции, когда оплата производилась и советскими, и польскими марками на одном письме, штемпель подачи письма мог быть новым советским, а штемпель получения — старым польским. Такое положение в оплате корреспонденции наблюдалось и на пинской почте до середины 1940 г. И только с мая — июня 1940 г. работники пинской почты отказались от употребления старых именных почтовых атрибутов. На рис. 24 представлен календарный штемпель советского образца, введенный в употребление в начале 1940 г.

После событий 17 сентября 1939 г. Западная Белоруссия вошла в состав БCCP. Пинская почта, как и все подобные учреждения Западной Белоруссии, испытывала некоторые трудности в работе — отсутствовали советские почтовые марки и штемпеля, бланки и квитанции. Служащие почты не имели опыта работы в советских учреждениях подобного типа, поэтому во всех крупных городах Западной Белоруссии для работников связи были организованы кратковременные курсы по ознакомлению с методами и условиями работы на предприятиях связи СССР. В Пинске курсы посещали более 30 человек. Как сообщала газета “Советская Белоруссия”, в конце октября 1939 г. было создано восемь крупных управлений почт и телеграфа при временных управлениях городов, в том числе и в Пинске. В беседе с корреспондентом “БелТА” (“СБ” № 234 от 10.10.1939) тогдашний заместитель уполномоченного Наркомата связи по БССР Н. Д. Ездаков сказал: “…На освобожденных территориях почта работает повсеместно без перебоев, некоторые затруднения в работе почты были вызваны отсутствием на местах советских знаков почтовой оплаты, советских календарных штемпелей и советских квитанционных книжек. Но Наркомат связи БССР направил в Западную Белоруссию на один миллион рублей советских почтовых марок, 600 тысяч маркированных конвертов, 1 миллион почтовых карточек и около 500 тысяч бланков телеграмм”. Вся эта продукция была разослана на почты крупных городов. В Пинске первые советские почтовые марки в почтовых окошках появились 25 октября 1939 г. Однако направленной в Западную Белоруссию почтовой продукции не хватало. Поэтому повсеместно почтовые предприятия использовали польские почтовые марки для оплаты высылаемой корреспонденции, польские почтовые карточки и штемпеля. В истории почты Западной Белоруссии и отечественной филателии период к. 1939 — н. 1940 г. характерен так называемой смешанной франкировкой корреспонденции, когда оплата производилась и советскими, и польскими марками на одном письме, штемпель подачи письма мог быть новым советским, а штемпель получения — старым польским. Такое положение в оплате корреспонденции наблюдалось и на пинской почте до середины 1940 г. И только с мая — июня 1940 г. работники пинской почты отказались от употребления старых именных почтовых атрибутов. На рис. 24 представлен календарный штемпель советского образца, введенный в употребление в начале 1940 г.

Первые советские календарные штемпеля для почт крупных городов западных областей имели название “Пинск БССР” (или “Брест БССР”, “Лида БССР” и т. д.) без указания наименования области, т. к. в тот период из штемпеля не было известно, в какой области будет находиться тот или иной населенный пункт. К середине 1940 г. появились новые штемпеля, на которых была обозначена область.

Когда началась Великая Отечественная война, все имущество пинской областной почтовой конторы спешно вывезено в Лунинец, где и было захвачено немецкими войсками 11 июля 1941 г. Об этом можно прочесть в книге войск связи И. Т. Пересыпкина “Связисты в годы Великой Отечественной” (Москва, 1972 г.).

В истории пинской почты есть и малоизвестная страница, относящаяся к начальному периоду Великой Отечественной войны. О военно-морской почте Пинской военной флотилии известно немного, и сегодня, возможно, уже трудно восстановить историю ее создания.

На одной из филателистических выставок в конце 80-х годов в коллекции военно-полевой почты периода войны 1941-1945 гг. мною была обнаружена почтовая карточка с интересным, не описанным в филателистической литературе штемпелем: “Морская почта № 1155” с датой “24.8.41”. При ближайшем рассмотрении оказалось, что обратный адрес на карточке таков: “Пинская военная флотилия, 1155 военно-морская почта. Почтовый ящик 17, редакция. Дм. Рославцев”. По-видимому, “Почтовый ящик 17”- это адрес редакции газеты флотилии, что и подтвердилось текстом письма карточки. Вот что пишет своим родным в Акмолинск сотрудник этой редакции Дмитрий Рославцев: “Все свое имущество с вооружением ношу на плечах. Остальное на корабле. Много пишу, хочется писать и еще больше и лучше. Такая славная работа. Как геройски воюют наши моряки заслуживают лучших описаний. Но пока я пишу как могу. Стараюсь. Целую, крепко, Митя. Киев. 24.VIII.41 г.”

Следовательно, № 1155 принадлежал военно-морской почтовой станции (ВМПС) Пинской военной флотилии. Это очень редкий почтовый штемпель военно-морской почты. Очевидно, что упомянутый выше штемпель военно-морской почты начал применяться с июля 1941 г. и был в употреблении не позднее конца сентября 1941 г., т. е. употреблялся неполных три месяца. Можно предположить, что объем корреспонденции, прошедшей через ВМПС № 1155, был очень нeзнaчительным, a в огне следующих четырех лет вряд ли уцелело то немногое, что было написано моряками за три первых месяца войны. С ликвидацией Пинской военной флотилии была ликвидирована и “Военно-морская почтовая станция № 1155” (рис. 25).

Во время фашистской оккупации Пинск был включен в состав Рейхскомиссариата “Украина” в округ “Волынь”. Работа гражданской почты была прекращена. Однако для различных оккупационных учреждений работа почты была необходима. Поэтому 9 сентября 1941 г. в Пинске немецкая администрация открыла специальную почту, которая называлась “DEUTSCHE DIENSTPOST UKRAINE” (“Немецкая служебная почта. Украина”). В начальный период работы для гашения корреспонденции работники этой почты использовали сохранившийся старый польский календарный штемпель конца 30-х годов. В этом штемпеле было только исправлено польское название города (рис. 26). Однако этот штемпель ничего не говорил о названии почты. Поэтому уже в декабре 1941 г. рядом с ним ставился еще один штемпель с надписью в две строки: “DEUTSCHE DIENSTPOST UKRAINE” (“Немецкая служебная почта. Украина/Пинск”). В конце октября 1941 г. в употребление был введен “немой” штемпель: из старого польского было убрано название города и индекс, оставлен только календарь. Этот штемпель использовался только совместно с другим с надписью “PINSK / ZWEIGPOSTAMT” (“Пинск/вспомогательный почтамт”) (рис. 27).

В конце 1941 г. немецкая почтовая администрация ввела в употребление ручной календарный штемпель с надписью “PINSK / DEUTSCHE DIENSTPOST UKRAINE” (“ПИНСК / НЕМЕЦКАЯ СЛУЖЕБНАЯ ПОЧТА. УКРАИНА”), а также машинный штемпель с такой же надписью и шестью волнистыми линиями (рис. 28, 29).

Для заказных писем немецкая почта в Пинске применяла два вида наклеек с надписями “R / PINSK”, “R / PINSK/UKRAINE“ (“Р / ПИНСК” и “P / ПИНСК / УКРАИНА”) (рис. 30-31).

Повсеместно на Пинщине в годы оккупации были в употреблении почтовые марки Германии, специально выпущенные для Рейхскомиссариата, с портретом Гитлера и черной надпечаткой “Украина” (UKRAINE). Этими марками пользовалось и гражданское население, когда оккупационные власти возобновили работу почты для населения. На территории нынешней Брестской области “Служебная немецкая почта” работала в Бресте (9.09.1941), Березе (октябрь 1941), Дрогичине (1.04.1942), Янове (Иванове) (1.04.1942), Кобрине (25.01.1942), Лунинце (24.02.1942) и Столине (2.04.1942).

Все эти отделения служебной немецкой почты прекратили свое существование в июле 1944 г., когда территория нынешней Брестской области была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

На освобожденной земле началось восстановление народного хозяйства, разрушенного войной. Восстанавливалась и возобнавлялась работа почты (рис. 32).

Лев КОЛОСОВ,

член Белорусского союза журналистов,

член художественного совета Министерства связи и информатизации РБ,

заграничный член Польской академии филателистики,

председатель Белорусского союза филателистов.

Материал любезно предоставлен редакцией журнала "Веснiк сувязi".