Страницы истории Могилевской почты

История почтовой службы в Приднепровском крае уходит корнями в седую старину. Собраны отдельные сведения, отрывочные данные, но целостного рассказа о развитии почты на Могилевщине пока нет. Что ж, полистаем пожелтевшие страницы архива.

В январе 1667 г. в местечке Андрусово (ныне Смоленская область) было заключено перемирие между Польшей и Россией. По одному из пунктов договора решено было обеспечить движение почты между государствами. Почта эта, названная Виленской, была учреждена 14 декабря 1667 г. Проект ее устройства разработал виленский почтмейстер Рейнгольд Биссинг. Он же составил положения, которыми устанавливался порядок прохождения почты. Из Вильно корреспонденция отправлялась в пятницу в полдень, в Минск прибывала в субботу в три часа пополудни, в Могилев — в понедельник в полдень и на границу — во вторник рано утром.

Из Москвы почта следовала через Смоленск до местечка Минговичи в Смоленском воеводстве, пересекала польскую границу в местечке Кадин Мстиславского воеводства и далее направлялась в Могилев, Минск и Вильно (рис. 1). Эта почта, “на всякую неделю путь свой шествуя, всякие листы и ответы как государские буде будет, так и торговые” обязана была перевозить безостановочно за определенную плату. Но работала она не очень ритмично и, как следствие, недолго.

К 1671 г. Виленская почта пришла в упадок. Официально она не была ликвидирована, но окончательно порвалась эта почтовая связь в 1679 г. после слухов о моровом поветрии за границей. На рубеже с Польшей была поставлена застава, и все письма либо возвращались, либо уничтожались. В 1683 г. новый начальник Посольского приказа в Москве князь В. В. Голицын, узнав об упадке Виленской почты, предложил А. Виниусу, первому русскому почтмейстеру, возобновить ее работу. 16 июня 1683 г. издается указ от имени правительницы Софьи, предписывающий организовать пересылку почты до литовского рубежа от Москвы через Смоленск и далее через Могилев и Минск.

Смоленский воевода Фаддей Крыжевский возобновил отношения с литовским почтмейстером Р. Биссингом. Однако Виленская почта начала действовать только через два года. В 1685 г. в Москву приехал польский посол Зембоцкий, чтобы заключить “вечный мир” между Московским государством и Польшей. Польский король предложил восстановить Виленскую почту на прежних условиях, что и было сделано. 10 декабря 1685 г. Великое княжество Литовское в лице генерального почтмейстера Рейнгольда Биссинга и Посольский приказ России в лице Андрея Виниуса подписали новый договор о работе почты, который почти не отличался от предыдущего.

Порядок осуществления почтовой связи был таков. Получив почту на прусской границе у местечка Ленкен в среду, Биссинг доставлял ее в Вильно в пятницу. После двухчасовой остановки корреспонденцию везли в Минск (срок доставки — воскресенье), во вторник она прибывала в Могилев и в среду — в Кадин. В Могилеве в то время существовал почтовый двор, имелись почтовые перевозки, более прогрессивное почтовое оборудование и, естественно, почтовые служащие.

Во время русско-шведской войны 1700-1721 гг. по указу Петра I в Белоруссии строились почтовые дороги и станции. В начале войны была проведена реорганизация русской армии, экономики, государства. Реформа коснулась и почты. Петру нужна была надежная связь с Белоруссией. Быстрыми темпами строились, улучшались, реорганизовывались почтовые станции и дороги. В декабре 1707 г. прошла первая почта по построенному капитаном Г. Зезевитовым “со солдаты” тракту из Борисова в Быхов через Копысь и Могилев. К концу 1708 г. почтовые тракты через Могилев, Быхов и Копысь соединили Витебск с Черниговом и Киевом. Военная почта сыграла положительную роль в деле развития почтовой связи не только на Могилевщине, но и во всем Западном крае. Она была надежной, но для быстрой и регулярной доставки писем требовалось слишком много солдат. Указом от 14 августа 1711 г. на почтовых трактах Великие Луки-Витебск-Могилев-Гомель, Могилев-Бобруйск-Минск и других были отменены временные военные почты. На смену солдатам, обслуживающим эти учреждения, пришли ямщики. Почта стала постоянной, гражданской.

По почтовым дорогам развозились не только казенные и частные письма, но и газеты. Впервые стали рассылать русские и зарубежные газеты по почтовому тракту Санкт-Петербург-Псков-Могилев. В “Санкт-Петербургских ведомостях” от 18 декабря 1772 г. опубликовано объявление о подписке, в котором говорилось, что “на будущий 1773 год генваря с 1 числа “Санкт-Петербургские ведомости” желающие брать, могут заблаговременно вносить в академическую типографию… из Могилева по 6 рублей на год”.

В начале XVIII в. в Великом княжестве Литовском было три главных почтовых тракта, от которых в разные страны отходило множество почтовых дорог более низкого разряда. Центром их пересечения был город Вильно. В 1717 г. Варшавский Сейм утвердил расписание почтовых трактов Великого Княжества Литовского. Один из них “шел на Белую Русь через Минск и Могилев до границ Московских”. Причем Сейм утвердил постановление, согласно которому этот почтовый тракт обслуживался конными почтальонами. В книге П. Домбковского “Очерки устройства почты в старой Польше” (Краков, 1903) сообщается, что в 1752 г. в Люблин приходила почта “литовская из Брест-Литовска, Гродно, Вильно и Могилева”. Об этом же упоминается в специальном сообщении польской почты в “Информаторе почт варшавских”.

Новый этап в развитии почты начался после присоединения Белоруссии к России. На дорогах Могилевской губернии в конце 70-х годов XVIII в. появились новые почтовые станции. В “Почтовом дорожнике” за 1777 г. сообщалось, что в белорусских губернских городах открыты почтамты и назначены почтмейстеры (1776 г.). Могилевским почтамтом руководил Михаил Шейба, Мстиславским — Антон Фишер.

В 1779 г. белорусский губернатор и полоцкий наместник получили указания об учреждении почт от Санкт-Петербурга до Киева через Могилевскую губернию. Тогда же было решено отремонтировать дороги и обветшалые здания почтовых станций в связи с приездом в Белоруссию царицы и лиц царской фамилии. Эти указания способствовали быстрому строительству новых почтовых станций. Отныне на станциях полагалось иметь по одной фуре, сделанной наподобие коляски, покрытой крашеной парусиной и украшенной государственным гербом.

В фуре помещались шесть человек, три пуда поклажи и до шести пудов посылок. Такие фуры ходили один раз в неделю по основным почтовым трактам Могилевщины. Но русские пассажиры, привыкшие не стеснять себя большим количеством багажа, не приспособились к этим экипажам, да и дороги были неподходящими для таких фур.

В 1827 г. почт-директор предложил устроить линию сообщения на дилижансах от Петербурга через Витебск, Могилев, Чернигов, Киев и Житомир к австрийской границе, совместив перевозку пассажиров и почты.

В первой половине XIX в. на территории Белоруссии строились дороги нового типа — шоссе. Первая такая дорога, связавшая Москву с Варшавой, появилась в 40 х годах XIX в. Были также построены новые почтовые тракты Брест-Литовск-Бобруйск, Бобруйск-Могилев. С 1850 г. экипажи с почтой и пассажирами отправлялись из Санкт-Петербурга в Могилев и Бобруйск, затем по новой линии шоссе следовали до Брест-Литовска и далее — до Варшавы.

В Бобруйском уезде Могилевской губернии насчитывалось наибольшее количество почтовых дорог (рис. 2). Здесь проходили Московско-Варшавское шоссе протяженностью более 105 верст, тракт из Минска в Бобруйск — 41 верста, дорога через Паричи на Чернигов — около 75 верст и шоссе из Бобруйска в Могилев — 40 верст. На этих трактах в пределах Бобруйского уезда находились 13 почтовых станций со 134 лошадьми и 82 ямщиками. В уезде также имелась старая Могилевская почтовая дорога (54 версты) от Бобруйска через Поповщину и Охотичи на станцию Хмелино Могилевской губернии.

В “Указателе дорог Российской империи” 1804 г. “главная почтовая дорога Санкт-Петербург-Могилев-Чернигов-Екатеринославль” обозначена под № 148. Через Могилевскую губернию этот почтовый тракт проходил от почтовой станции села Половинки Витебской губернии до станции в местечке Добрянка Черниговской губернии — всего 335 верст. На этой почтовой дороге размещались 19 почтовых станций: в Бабиновичах, Орехах, Орше, Александрии, Шклове, Добрейках, Могилеве, Кутне, Рабовичах, Пропойске, Глинке, Литвиновичах, Вороновщине, Чечерске, Шепетовичах, Особино, Костюковке, Белице, Песочной Буде. Одиннадцать станций имели “ночлежные места”. Однако, многие станционные дома были очень ветхими. Единственное каменное двухэтажное здание находилось в Орше. Несколько почтовых станций на Могилевском участке дороги № 148 располагались в домах, взятых в аренду у местных крестьян. В 1824 г. могилевский почтмейстер докладывал начальству, что почтовый дом в Шклове, взятый в аренду у вдовы Розенберховой, находится в очень плохом состоянии: “Неблагоприличны помещения в нем для проезжающих и содержатся в крайней неприятности”.

В 20-е годы XIX в. Могилевская почтовая станция владела двухэтажной каменной гостиницей, на каждом этаже которой было четыре комнаты. На первом этаже располагались “людские” комнаты, на втором — “для господ проезжающих”. До 1815 г. в этом строении находился могилевский острог, но здание тюрьмы “было обращено дворянством под почтовую станцию”. На главной станции имелись жилище для писаря и ямщиков, конюшня для 45 лошадей, хранилище фуража. Двор был выложен булыжником. Содержал почтовую станцию отставной полковник Витковский. Имущество станции составляли: два обыкновенных стола, два ламберных стола, 24 стула, один диван, одна деревянная скамья, четыре зеркала, несколько чернильниц и пр. В те годы в Могилеве было еще одно почтовое здание, в котором располагалась Могилевская губернская почтовая контора.

В первой половине XIX в. началось усовершенствование и некоторая реорганизация почтовой службы. В марте 1838 г. на основании утвержденного 3 июня 1837 г. “Указа о земской почте в Могилевской губернии” была создана земская почта. После долгих переговоров составили “подробное расписание пунктам избранным по удобности для перемены лошадей земской почты в каждом уезде с описанием расстояния всякого пункта от уездного города и взаимно один от другого” с учетом ямщиков и лошадей в земских станах, количества лошадей у так называемых содержателей — тех, кто за плату отдавал земству лошадей для перевозки почты, “чтобы земская почта безостановочно могла иметь всегда следование от места первой перемены лошадей далее по уезду”. Пункты для перемены лошадей земской почты были назначены по уездам: первый — от Могилева до Шклова (32 версты), второй — от Шклова до Тубышек (20 верст), третий — от Тубышек через Круглое до Тетерина (20 верст) и четвертый — от Тетерина через Головчин до Княжиц (30 верст), из Княжиц в Могилев — 13 верст.

В 1840 г. в белорусских губерниях был проведен почтовый эксперимент, не получивший впоследствии распространения, — проект устройства “рассыльной почты по уездам”. Намерения были самые добрые: удовлетворить в почтовых отношениях не столько сельское население (не особенно пользующееся почтовыми услугами), сколько помещиков, живших в одном уезде. Но оказалось, что они не очень расположены писать друг другу письма: за 1841 г. по рассыльной почте Могилевской губернии были отправлены всего два письма. Проект не приняли. Интересно отметить, что минский губернатор счел устройство внутриуездной почты опасным в политическом отношении. В своем секретном рапорте он писал: “Поспешаю доложить, что, по мнению моему, эту мысль опасно проводить в исполнение в западных губерниях, смею думать, даже в сопредельных, по крайней мере Могилевской и Витебской: ибо это, во-первых, облегчало бы распространение между обывателями всяких вредных толков, политических предприятий и переписки неблагонамеренной, во-вторых, ослабило бы меры тайного за ними наблюдения губернского начальства, в третьих, уничтожило бы все влияние страха со стороны местных полиций на помещиков”.

В Могилевской губернии в 1849 г. было получено больше капиталов, чем отправлено: 204 млн руб. против 136 млн руб. соответственно (по данным И. А. Гана, 1854). В 1862 г. губернским почтмейстером был статский советник К. К. Коржицкий. За время его работы Могилевская губернская почтовая контора получила наивысший разряд — I класс. Таких контор в Российской империи было только шесть из 47. Штат конторы составлял 30 человек. Губернский почтмейстер получал 1200 руб. за год, его помощник — 1000 руб., 15 почтальонов конторы имели оклад по 150 руб. в год.

В Быхове почтовой конторой руководил уездный почтмейстер, коллежский асессор Ф. А. Губаревич, в Гомеле — надворный советник Н. И. Лагоцкиий, в Горы-Горках — коллежский асессор К. В. Добровольский. В архивных документах сохранились фамилии некоторых смотрителей почтовых станций: гомельской почтовой станции — В. И. Дзин, костюковской — И. И. Ольшевский, климовской — А. Ф. Гомолка, студеногутской — А. Г. Спельт, локутенской — В. О. Анисимов, файновской — коллежский регистр И. Е. Кукишев.

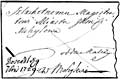

Почти неизвестно, какие почтовые отметки ставились в начале-середине XVIII в. при отсылке, получении или прохождении писем через промежуточные почтовые станции. Писем того времени у филателистов сохранилось очень мало, поэтому сделать какие-то однозначные выводы о существовавших в то время почтовых правилах весьма трудно. Вот, например, на конверте 1729 г., направленном “Шляхетному магистрату города Могилева”, проставлена на почте от руки такая надпись: “Дошло 7 сентября 1729 года” (рис. 3).

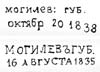

Уже в конце XVIII — начале XIX в. на многих почтамтах России начали применяться специальные штемпеля для клеймения, получившие название штемпелей домарочного периода. Они ставились на письмах в местах подачи (как это делается и сегодня), реже — при получении корреспонденции. В первый период они представляли собой только название города (иногда в рамке, в овале), из почтовой конторы которого отправлено письмо. Первый известный могилевский штемпель датируется 1791 г. Он представлял собой только название города — “МОГИЛЕВЪ” (рис. 4). Затем появился номер регистрации письма “МОГИЛЕВЪ № …” (рис. 5). От руки рядом проставлялась дата отправления. В начале XIX в. могилевская почта применяла штемпеля с указанием, что города отправления/получения — губернские: “Губ. Г. МОГИЛЕВЪ”, “МОГИЛЕВ ГУБЕР.” (рис. 6). В 30-40 е годы XIX в. штемпеля были усовершенствованы, появилась дата, текст стал двустрочным “МОГИЛЕВЪ ГУБ. / 16 августа 1835”, “МОГИЛЕВ: ГУБ. / ОКТЯБР 20 1838” (рис. 7). Такими штемпелями Могилевская почта пользовалась вплоть до введения в обращение первой российской почтовой марки. В 50-е годы XIX в. были известны два вида могилевских почтовых штемпелей — “МОГИЛЕВЪ ГУБЕ: / ДЕКАБРЯ 1852 г.” (рис. 8) и штемпель в рамке с текстом “МОГИЛЕВЪ ГУБ / 1 февраля 1856 г.” (рис. 9).

В 30-50-е годы XIX в. во всех крупных городах на почтамтах начал применяться единый штемпель с надписью “Получено”, где предполагалось место для проставления от руки даты заполнения (рис. 10). Могилевским почтамтом такой штемпель применялся наряду со штемпелем в рамке с текстом в две строки “МОГИЛЕВЪ / ГУБЕРНСКiЙ” (рис. 11). Этот штемпель применялся и для отправки писем, и при их получении.

10 декабря 1857 г. опубликован циркуляр № 3 почтового департамента, в котором сообщалось о введении в России почтовых марок. Франкировка писем этими марками разрешалась с 1 января 1858 г. Сообщение напечатали практически все российские газеты того времени. В “Могилевских губернских ведомостях” оно было опубликовано 4 января 1858 г. Согласно параграфам 6 и 7 циркуляра № 3 гаситься марки должны “посредством чернил в крестообразном виде”, т. е. перечеркиваться от руки. Однако такое гашение не удовлетворяло работников почты и почтовый департамент. Поэтому циркуляром № 138 от 26 февраля 1858 г. почтовый департамент предписал до введения особых штемпелей гашения пользоваться штемпелями домарочного периода. Среди филателистов пока известны всего два гашения первых российских марок домарочным штемпелем “МОГИЛЕВЪ / ГУБЕР”.

Лев КОЛОСОВ,

член Белорусского союза журналистов,

член художественного совета Министерства связи и информатизации РБ,

заграничный член Польской академии филателистики,

председатель Белорусского союза филателистов.