Страницы истории белорусской филателии

Другие коллекции благополучно “пережили” 30-е, но погибли в годы войны. Вот еще одна интересная история.

Выше я вспоминал о гомельском бонисте Б. С. Стасенкове. В начале 70-х годов я начал среди бонистов СССР поиски тех, кто имел в коллекциях белорусские боны. Тогда-то мне и сообщили адрес Б. С. Стасенко(ва), проживавшего в то время на Украине в г. Луганске, рекомендуя его как знатока и собирателя белорусских бон. (Причина изменения фамилии с “Стасенков” на “Стасенко” мне не известна. — Л. К. ) Вот, что ответил на мои вопросы Б. С. Стасенко(в): “К сожалению, документальных данных о бонах у меня теперь нет. Нужно сказать, что и до войны 1941-1945 гг. этих данных почти не было. Кое-какие из историко-архивных документов о бонах, выпущенных в Гомеле (управа), Мозыре (ревком), Бобруйске (горуправа), у меня были, но все они вместе с моей коллекцией бон и денежных знаков (бывшей до войны на 3-м месте в Союзе по объему собранных материалов) во время оккупации фашистами Гомеля безвозвратно погибли. Коллекция и весь мой архив хранились у матери. После войны мне пришлось восстанавливать свою коллекцию бон заново, но сделать этого не удалось”.

Сегодня мы не можем ответить на вопрос, куда исчезли коллекции почтовых марок известных людей нашей республики, которые в 30-годы прошлого века подверглись репрессиям.

Несмотря на гонения и ликвидацию филателистического движения в республике в середине 30-х годов, в среде белорусской интеллигенции отдельные лица продолжали интересоваться почтовыми марками. Сегодня мы об этом узнаем по воспоминаниям их родных и близких. Вот несколько примеров.

Известный белорусский советский писатель и общественный деятель, академик АН БССР Д. Ф. Жилунович (Тишка Гартный, 1887-1937), оказывается, вместе со своим сыном увлекался почтовыми марками.

Вот, что об этом пишет в своих воспоминаниях дочь Жилуновича: “Зимними вечерами много внимания посвящал он [Жилунович Д. Ф. ] Олегу. Когда брат начал увлекаться собиранием почтовых марок, отец привозил их отовсюду, особенно часто из Ленинграда, где посещал филателистическое общество. И вот они вдвоем, склоняясь над столом, сидят в отцовском кабинете, разбирая и наклеивая марки в альбом” (Воспоминания о Тишке Гартном // Літаратура і мастацтва. — Мн. — 1984. — С. 52). Конечно, серьезным увлечением филателией это назвать нельзя, но именно из таких собирателей постепенно “рождаются” истинные любители почтовой марки.

Вот, что об этом пишет в своих воспоминаниях дочь Жилуновича: “Зимними вечерами много внимания посвящал он [Жилунович Д. Ф. ] Олегу. Когда брат начал увлекаться собиранием почтовых марок, отец привозил их отовсюду, особенно часто из Ленинграда, где посещал филателистическое общество. И вот они вдвоем, склоняясь над столом, сидят в отцовском кабинете, разбирая и наклеивая марки в альбом” (Воспоминания о Тишке Гартном // Літаратура і мастацтва. — Мн. — 1984. — С. 52). Конечно, серьезным увлечением филателией это назвать нельзя, но именно из таких собирателей постепенно “рождаются” истинные любители почтовой марки.

А. Ф. Павлович (1875-1951), белорусский поэт-сатирик и драматург, увлекся коллекционированием марок еще в конце XIX — начале ХX века, когда работал в главной канцелярии Управления Либаво-Роменской железной дороги. Свое увлечение продолжил в 30-40 годах.

Сын известного белорусского культурного деятеля, публициста и литературного критика В. И. Самойло (1878-1941) не без помощи отца увлекся марками. В своих воспоминаниях об отце В. В. Самойло писал: “…Отец поддерживал контакты с людьми из многих стран. Я имел пользу от этих контактов — большое количество интересных почтовых марок. Даже уникальных… Конечно, друзья мне завидовали” (ЛіМ, 23.06.1995).

Видимо, таких филателистов-одиночек в 30-e годы XX в. в республике было много. Необходимо эти факты для истории выяснить.

История белорусской филателии 30-х годов условно имеет два направления, два периода. Первый — развитие филателии в советской Белоруссии, второй — это филателистическое движение в Западной Белоруссии, находящейся с 1921 г. в составе Польши. Во многих городах этой части Белоруссии существовали и в 30-e годы филателистические клубы, товарищества, объединения, группы, просто неорганизованные филателисты и коллекционеры (нумизматы, бонисты).

В “Адресной книге польских филателистов” за 1932 г. упоминается 17 городов и местечек Западной Белоруссии, в которых существовали какие-то группы филателистов. В Волковыске, Лиде, Несвиже, Пинске, Барановичах, Браславе, Глубоком их насчитывалось от 5 до 15 человек. В Щучине, Столбцах, Лужках, Дрисвятах, Дисне и др. — до 5-7.

А ведь были филателисты и в городах, не вошедших по разным причинам в “Адресную книгу…”. И таким городом был Лунинец, о его филателистах расскажу ниже.

В Бресте в 1926-1935 гг. работал клуб филателистов, вошедший впоследствии в Союз польских филателистических обществ. Филателисты Бреста с 1926 по 1928 г. издавали единственный на территории Западной Белоруссии филателистический журнал “UKAROS”.

Клуб филателистов в Белостоке, организованный в 1935 г., в 1936 г. переименованный в Общество филателистов, просуществовал до 1939 г.

В 30-е годы активно действовало Гродненское филателистическое товарищество, насчитывавшее 55 человек (1932 г.). В 1935 г. член этого товарищества пастор А. Пламш участвовал в восточно-европейской филателистической выставке “OSTORA” (“Остора”) в Кенигсберге и получил позолоченную медаль за коллекцию марок Литвы. Участники этого товарищества ежемесячно проводили встречи на улице Наполеона, 3.

Многие белорусы были членами Виленского товарищества филателистов и нумизматов, действовавшего в Вильно в 1924-1939 гг. Конечно, следует иметь в виду, что процент филателистов непольской национальности в этих кружках и товариществах был невелик. В большинстве своем филателисты Западной Беларуси представляли городскую элиту: интеллигенция, врачи, офицеры польской армии из местных гарнизонов, учителя гимназий, служители культа, высшие чиновники, гимназисты. Небольшое количество среди них составляли мелкие служащие, чиновники, владельцы небольших лавочек, рабочие.

Перечисленные филателистические клубы были официальными общественными организациями и о них знали в Польском союзе филателистов. Филателисты же малых городов и местечек не были объединены в клубы или группы. Об их деятельности почти ничего не известно.

В небольшом полесском городке Лунинце, насчитывающем в 30-е годы около 10000 жителей, было 8-12 филателистов, часть из них — это городская интеллигенция. Сын директора лунинецкой мужской школы Скорупа, работник телеграфа Шидловский, зам. начальника станции Дембовский, офицер местного гарнизона капитан Липинский, братья Петр и Павел Романюки — учащиеся старших классов гимназии, ученик технической школы Евгений Дидюк.

Среди лунинецких филателистов — при общем количестве 12 человек — половина были белорусами и русскими. Приблизительно такое же “процентное соотношение” было и в других филателистических товариществах городов Западной Белоруссии. Пожарный Коротышевский, электрик местной электростанции И. Жук, телеграфист Сергель. В их числе и мой отец, курьер магистрата Л. А. Колосов, начавший собирать марки еще в 20-е годы, будучи учеником русского реального училища. Свое увлечение марками отец передал мне, и я еще в школе начал собирать марки. Многие ученики лунинецких школ (до 1939 г.) были увлечены собиранием марок. Это занятие было очень популярным. Преимущественно, марками увлекались сыновья взрослых филателистов. Но были среди нас и такие, в чьих семьях даже и не знали о существовании филателии.

Ученики начальной школы также были увлечены собиранием марок.

Конечно, группа лунинецких филателистов не имела никакой организации. Это были индивидуальные коллекционеры марок, не проводившие никаких организованных мероприятий, но встречающихся между собой для обмена марками.

Правда, известно 2-3 факта, когда лунинецкие филателисты что-то делали сообща. Это — помощь организации LOPP (Лига противовоздушной обороны государства) в распространении благотворительных марок этой Лиги, поездки лунинецких филателистов в столицу Полесья через Пинск в 1936-1939 гг. на Полесскую ярмарку, во время которой в этом городе проводилось специальное гашение корреспонденции.

Правда, известно 2-3 факта, когда лунинецкие филателисты что-то делали сообща. Это — помощь организации LOPP (Лига противовоздушной обороны государства) в распространении благотворительных марок этой Лиги, поездки лунинецких филателистов в столицу Полесья через Пинск в 1936-1939 гг. на Полесскую ярмарку, во время которой в этом городе проводилось специальное гашение корреспонденции.

В таком же состоянии находились и филателисты Кобрина. По данным А. М. Мартынова, в этом городе в конце 30-х годов марки коллекционировали учащиеся гимназии, среди них самый маститый — Иосиф Садовский, а также известный в городе доктор Неверовский, офицер гарнизона капитан Казимир Радл и сам А. М. Мартынов. Сведения эти очень скупы. Названы не все имена, нет данных о какой-либо работе этих групп. К сожалению, нет информации о филателистах других городов Западной Белоруссии. Сегодня найти эти данные в силу различных событий 1939-1952 гг. практически невозможно. Этот период истории белорусского филателистического движения сохранил много невыясненных страниц.

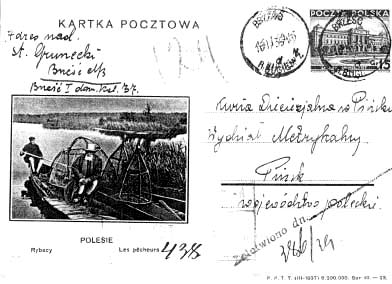

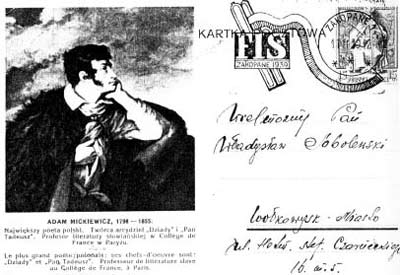

Хочется сказать несколько слов о выпусках польской почты, имеющих отношение к белорусской теме. Начиная с 1934 г., польская почта провела в городах Западной Белоруссии 12 специальных гашений — в Бресте, Пинске, Барановичах, Лиде и Новогрудке. Наиболее интересные из них — это гашения, посвященные туризму по Полесью, польским ярмаркам в Пинске, а также новогрудский штемпель о днях Мицкевича в 1938 г. Были также выпущены почтовые карточки с видом Мирского замка (1931 г.), Гродно (1935 г.). На почтовой карточке 1935 г. изображены полесские рыбаки. Была также выпущена марка с изображением замка в Мире. Эти и несколько других довоенных выпусков польской почты вошли в тему “белоруссика в мировой филателии” (рис. 1, 2).

В 1939 г. после вступления Красной Армии на территорию Западной Белоруссии филателистическая деятельность среди местных коллекционеров почти полностью прекратилась. Зная отношение советских властей к филателии как к буржуазному пережитку и организации шпионов, коллекционеры марок, да и другие собиратели, оставшиеся на территории Западной Белоруссии после событий 1-17 сентября 1939 г., не афишировали свои увлечения перед чиновниками, приехавшими из СССР. Ведь о разгроме филателистического движения в СССР в довоенной Польше было хорошо известно. Поэтому коллекции были спрятаны подальше от глаз. В конце 1939 — начале 1940 г., когда начались аресты и выселение местного населения в отдаленные места СССР, многие филателисты стали уничтожать, сжигать марки различных стран с изображением королей, царей, президентов, руководителей государств, гербов и флагов. Сжигались письма от коллег из-за границы. Люди уничтожали все, что могло не понравиться новым властям. Многие филателисты: и белорусы, и русские, и поляки, — были в те годы арестованы, а их семьи сосланы в Сибирь, Казахстан и на Север. Они были осуждены не как филателисты, но их коллекции при обысках изымались работниками НКВД как “вещественные доказательства” (чего? — Л. К. ). Видимо, антигосударственной деятельности, ведь среди энкаведистов все еще было распространено твердое убеждение, что каждый филателист — это шпион и враг советской власти. Многие коллекции не только марок, но и монет, открыток, орденов, книг и др. пропали бесследно в то время, были просто сознательно уничтожены. Хотя следует заметить, что большинство энкаведистов не понимало того, что коллекция марок, монет, открыток и старинных книг — это культурная ценность народа. Сошлюсь на личные наблюдения. Как я уже писал выше, в Лунинце в довоенные годы было некоторое количество филателистов. Коллекционеры марок были среди различных слоев населения. Когда в квартиру бежавшего от советской власти капитана Липинского вселился какой-то партийный работник, он, прежде всего, выбросил на помойку все польские книги, семейный альбом с фотографиями родственников капитана и коллекцию марок. Марки были рассыпаны во дворе дома, и мы, мальчишки, очень интересовавшиеся всем происходящим, ходили собирать эти марки, рылись среди книг, валяющихся за сараем. И таких примеров, по рассказам филателистов, можно привести много. Правда, следует отметить и такой парадоксальный факт: при негативном отношении советских властей к филателии, разгоне филателистических организаций, в стране действовало Центральное филателистическое агентство (ЦФА) и была организована торговля марками. Уже к середине 1940 г. в книжных магазинах и газетных киосках городов Западной Белоруссии появились в продаже почтовые марки для коллекций. В небольших пакетах по цене 10 копеек и выше находились по 10-15 гашеных марок СССР, Советской Украины, Советской Армении, Советской Грузии, марки Монголии, а также оригинальные по формату и тематике марки Тувы. Серии марок в пакетах были неполными, разрозненными — все на уровне детской филателии. С одной стороны, преследование филателистов, с другой, — государственная торговля марками для филателистов. Такой вот политико-филателистический парадокс. “Оставшиеся в живых” филателисты-западники пользовались возможностью и покупали эти пакеты с марками. Иногда тайком. В тогдашних коллекциях у филателистов Западной Белоруссии почти не было советских марок. Еще сегодня во многих коллекциях сохранились экзотические марки Тувы, купленные в первых советских магазинах.

С осени 1939 по июнь 1941 г. ни в одном городе Западной Белоруссии не возобновлялась работа какого-нибудь кружка, группы филателистов или других коллекционеров. События сентября 1939 г. разметали по многим странам жителей Западной Белоруссии, в том числе и коллекционеров. А те, что остались на местах, не пытались что-то предпринимать для продолжения своего увлечения. В сложившейся обстановке, при известном отношении партийных и советских органов, а тем более НКВД к различного рода объединениям и группам единомышленников, оставшимся от “панского режима”, никто даже и не помышлял о каких-то встречах или обмене марками. А если что-то такое и происходило, то без лишних свидетелей. После многочисленных арестов и депортаций к июню 1941 г. филателисты в Западной Белоруссии, как в БССР и СССР, оказались разгромленными. Правда, в школах иные мальчишки-западники еще собирали марки, но их товарищи, приехавшие с родителями в Западную Белоруссию из восточных районов, марками не увлекались. Сам тому был свидетелем.

С осени 1939 по июнь 1941 г. ни в одном городе Западной Белоруссии не возобновлялась работа какого-нибудь кружка, группы филателистов или других коллекционеров. События сентября 1939 г. разметали по многим странам жителей Западной Белоруссии, в том числе и коллекционеров. А те, что остались на местах, не пытались что-то предпринимать для продолжения своего увлечения. В сложившейся обстановке, при известном отношении партийных и советских органов, а тем более НКВД к различного рода объединениям и группам единомышленников, оставшимся от “панского режима”, никто даже и не помышлял о каких-то встречах или обмене марками. А если что-то такое и происходило, то без лишних свидетелей. После многочисленных арестов и депортаций к июню 1941 г. филателисты в Западной Белоруссии, как в БССР и СССР, оказались разгромленными. Правда, в школах иные мальчишки-западники еще собирали марки, но их товарищи, приехавшие с родителями в Западную Белоруссию из восточных районов, марками не увлекались. Сам тому был свидетелем.

Многие коллекции филателистов, бонистов, нумизматов и др., сохранившиеся после 1939 г., пропали в огне войны, другие были разграблены, разворованы, вывезены в Германию. Известны случаи, когда коллекционеры обменивали марки, боны на продукты, ведь среди представителей оккупационных властей было немало коллекционеров. Сдавались коллекции и в комиссионные магазины, которых было довольно много в оккупированных городах Белоруссии.

Что касается филателистической деятельности на территории Белоруссии в период 1941-1944 гг., то мне известен только один факт.

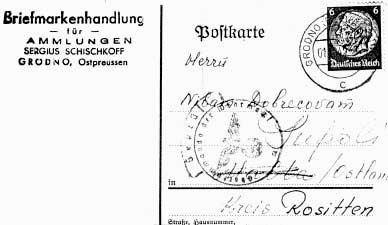

В моей коллекции имеется интересная, на мой взгляд, почтовая карточка, приобретенная в начале 80-х годов на встрече филателистов в Юрмале (Латвия). Карточка свидетельствует о том, что даже в тот трудный период жизни интерес к филателии у некоторых ее почитателей не пропадал. Они обменивались марками, писали друг другу письма, приобретали марки в специальных филателистических магазинах. Правда, таких филателистов было очень и очень мало. Упомянутая почтовая карточка была послана в Латвию в октябре 1942 г. из Гродно. Текст письма — филателистический: некто Сергей Шишков, филателист из Гродно, просит своего латышского коллегу прислать ему “в первую очередь, издания 1941 г., перепечатки на русских марках”, т. е. гродненского филателиста интересовали советские марки с надпечатками “LATVIJA” (Латвия), которые имели хождение на этой территории после отступления советских войск. Мало того, по адресному штампику гродненского филателиста видно, что он содержал в Гродно филателистический магазин или фирму “BRIEFMARKENHANDLUNG SAMMLUNGEN” (“Торговля почтовыми марками для коллекций”) (рис. 3). Почтовая карточка, случайно попавшая мне в руки, открыла интересную страницу белорусской филателии. Послевоенная судьба этого филателиста из Гродно и его коллекции мне не известна. Правда, как сообщил один из старейших филателистов этого города Г. А. Обухов, в 50-е годы к вдове Шишкова часто наведывались филателисты из Вильнюса и Каунаса. Видимо, он оставил неплохую коллекцию марок. Другими сведениями о белорусском филателисте из Гродно в период 1941-1944 гг. я не располагаю, как и не имею более данных о подобного рода филателистической деятельности в других оккупированных городах республики.

В послевоенный период белорусские собиратели по крупицам восстанавливали свои коллекции. Многим приходилось просто заново начинать коллекционировать марки, боны или открытки, так как то, что было собрано в предвоенные годы, сгорело во время войны или было уничтожено и разворовано оккупантами.

Уже в первые послевоенные годы в книжных магазинах и газетных киосках “Союзпечати” Минска и других крупных городов республики можно было купить в пакетах некоторые советские марки довоенных выпусков и военного периода. Пополнялись коллекции и за счет трофейных марок, которые продавались в филателистических магазинах Москвы и Ленинграда. Небольшие коллекции марок можно было приобрести у возвратившихся из Германии демобилизованных солдат и офицеров, которые что-то знали о филателии и сумели заполучить в побежденной стране коллекции марок.

В начале 50-х годов в Минске, Витебске, Гомеле, Бресте и других городах республики белорусские филателисты начали объединяться в кружки, группы, клубы по увлечениям, причем в эти объединения входили все коллекционеры: и филателисты, и нумизматы, и филокартисты, и др. Но организация эта шла медленно, сказывалось отсутствие опыта, многолетнее неуважение властей к коллекционированию, ко всяким негосударственным объединениям.

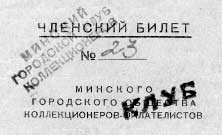

В конце 50-х — начале 60-х годов в СССР наблюдался массовый интерес к филателии и вообще к коллекционированию значков, монет, открыток, этикеток… Этот интерес стал возможным не только благодаря некоторой либерализации тогдашней жизни, так называемой “хрущевской оттепели”, но и прошедшему в Москве VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов (28.07-11.08.57). По традиции с фестивалями, прошедшими в столицах стран Восточной Европы, где филателия находилась на более высоком уровне, чем в СССР, программой Московского фестиваля были предусмотрены обширные филателистические мероприятия: международная филателистическая выставка, встречи любителей почтовой марки, обмены и т. д. Естественно, что все это было организовано не для советских филателистов, которые и не могли попасть на эти филателистические мероприятия в Москву. Но фестивальная филателистическая выставка, мероприятия, связанные с ней, — все это как бы давало “зеленый свет” филателистическому движению в СССР. Разгромленное в 30-х годах, оно получило своеобразный толчок к возрождению. Уже в 1957 г. в столице республики неофициально начал работать Минский городской клуб коллекционеров, объединивший филателистов, нумизматов, фалеристов, бонистов и других коллекционеров. К середине 1958 г. Минский городской клуб коллекционеров был официально зарегистрирован и получил постоянную прописку во Дворце культуры профсоюзов. В клубе тогда насчитывалось 53 коллекционера. В 1959 г. клуб переименовали в Минское городское общество коллекционеров и при нем была образована секция филателистов (рис. 4).

В те годы во многих городах республики были созданы клубы коллекционеров. В Гомеле при Дворце культуры железнодорожников в сентябре 1960 г. был создан клуб коллекционеров, объединивший 30 взрослых и 18 юных собирателей. Этот клуб явился первой организацией коллекционеров в Гомельской области. На базе этого клуба, получившего наименование “Горизонт”, в декабре 1966 г. было создано городское, а в июле 1967 г. — областное отделение Всесоюзного общества филателистов (ВОФ).

В те годы во многих городах республики были созданы клубы коллекционеров. В Гомеле при Дворце культуры железнодорожников в сентябре 1960 г. был создан клуб коллекционеров, объединивший 30 взрослых и 18 юных собирателей. Этот клуб явился первой организацией коллекционеров в Гомельской области. На базе этого клуба, получившего наименование “Горизонт”, в декабре 1966 г. было создано городское, а в июле 1967 г. — областное отделение Всесоюзного общества филателистов (ВОФ).

Все коллекционеры Минска состояли в одном обществе до 1967 г. После образования в 1966 г. в Москве Всесоюзного общества филателистов в Белоруссии в 1967 г. филателисты создали свою самостоятельную организацию — Белорусское республиканское отделение (БРО) Всесоюзного общества филателистов. В год образования БРО ВОФ в Минске насчитывалось более 500 человек, увлеченных коллекционированием марок, а по всей республике их было 1200. К 1984 г. в Минске работали пять филателистических клубов, объединяющих более 2000 филателистов.

После образования БРО ВОФ в республике оживилась клубная работа в городах, кружковая работа среди юношества, активизировалась выставочная деятельность филателистов.

История филателистического движения 60-х — 80-х гг. ХХ в. в Белоруссии еще ждет своего описания.

Лев КОЛОСОВ,

член Белорусского союза журналистов,

член художественного совета Министерства связи и информатизации РБ,

заграничный член Польской академии филателистики,

председатель Белорусского союза филателистов.